第六届世界佛教论坛

“展览体现了中国美院各学科和专业发展的优势和社会担当,在时间紧创作任务重的情况下,艺术性和原创性成为本次展览的一大特色,这是一次艺术与佛教文化传承的命题创作,既体现了艺术家们的长期积累,也是对佛教文化主题深入挖掘和调研后创作的全新作品,每一件作品背后都有深厚的佛教文化底蕴,饱含了艺术家们的辛勤付出。”本次展陈总设计师毕学锋在接受媒体采访时说。

和合共生——世界佛教文化艺术展

“妙相纷呈”单元

“和合共生——世界佛教文化艺术展”以世界范围内丰富多元的佛教文化艺术,表现佛教与世界多元文明的“和合”与“共生”。展览分为“妙相纷呈”(造像篇)、“佛光视界”(摄影篇)、“禅韵墨香”(书画篇)、“非遗佛蕴”(非遗篇)四个单元,通过与佛教相关的造像、摄影、书画、非遗等形式,梳理世界佛教文化的历史脉络,展现佛教丰富繁荣的历史文化,体现出佛教多元、丰富、和平、圆融的文化特性,以期为当代社会发展提供可借鉴的经验。展览开篇、结尾处还设有序篇“历届回顾”以及附厅“此间禅意”的休闲空间。

“妙相纷呈”单元,着重展现佛教艺术丰富多彩的表现形式及其在不同地域、不同时期的形态演变。本单元分为“八相成道”“妙相化衍”“梵韵汉风”“相好庄严”四个部分,精选呈现从早期古印度、中亚到中国、日本、韩国以及东南亚等地区跨越多个世纪的佛教图像与造像,通过文物、多媒体影像、石窟壁画等多样化的展示方式,呈现佛教造像的世界性与艺术性,彰显佛教文化的多元性与包容性。

八相成道

Eight Phases of the Buddha's Life

“八相成道”影片

本展项通过软硬件系统集成创造沉浸式体验。采用八角柱顶部集成的水晶莲花交互界面元件,该元件通过动态光效引导用户进行交互行为,实现装置美学表现与功能指引的统一。在技术实现层面,本装置整合了高精度多模态传感系统(包括红外、电容及力学传感器)、实时数据采集与处理单元(基于ARM架构的嵌入式系统)、动态反馈执行机构(微型伺服电机驱动的机械传动系统)以及分布式数据处理芯片组,确保用户交互行为与数字内容的低延迟同步响应。

妙相化衍

“妙相化衍”影片

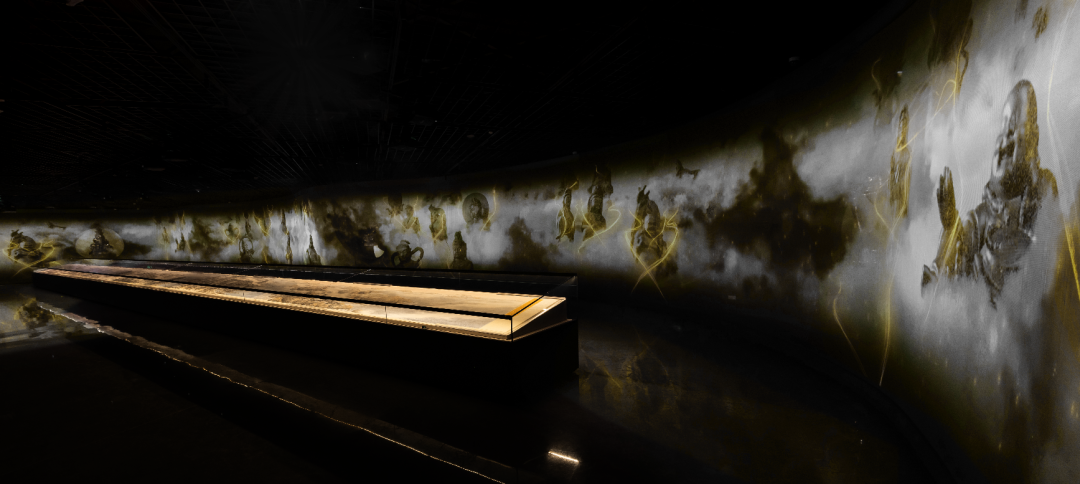

名山圣影

Sacred Images of Renowned Mountains

“名山圣影”全息环幕剧场 · 百米环幕展项。自佛教传入中国以来,已有上千年的历史,并对我国的宗教文化产生了深远的影响。随着佛教的盛行,逐渐形成了风靡中外的众多佛教名山,诸多佛教名山多为佛菩萨道场,其山川悠远、风景宜人,同时更将佛菩萨代表的“慈悲大智”“精进践行”“与乐拔苦”等理想境界赋予其中,人们登山揽胜,更是借此憧憬美好生活,寄托宏大愿景。山川常驻,精神永存;盛景常在,宏愿永辉。

数字艺术主创团队

主创作者:于朕

项目经理:王祯

程序设计:张怡

视觉制作:袁艺湲、钱伊依、郑文喆、朱培菁

声音设计:萧金哲

出品单位:中国美术学院AI中心

图 文 |袁艺湲 钱伊依

编 辑 |钱伊依

审 核 |于 朕

中国美术学院AI中心(CAA AIC),将艺术、人工智能、工程技术、计算机科学结合起来进行研究。用艺术智性去联通和牵动人工智能,研究两个AI-艺术智性(Artistic Intelligence)VS人工智能(Artificial Intelligence)。对AI多场景应用进行研究实践,包括AI教育,空间计算,数字活体场景的开发应用。除了对数码客体(digital object)的研发之外,更要推动一种更根本的“数码主体”(digital subject)的研究探索,并以此为为基石,结合顶尖的企业家、VC、AI产业资源,连续开发先进视觉AI工具,培养AI艺术尖端人才,共同打造的集AI教育和AI创新创业为一体的政产学研平台。

“AI中心”主任由陈岩担任,常务副主任由于朕担任。

合作联系

中国美术学院AI中心官方邮箱

CAAAIC@caa.edu.cn

中国美术学院AI中心官方网站

ai.caa.edu.cn

中国美术学院AI中心官方微信公众号

中国美术学院AI中心官方小红书账号

小红书号:CAAAIC

中国美术学院AI中心官方抖音账号

抖音号:CAAAIC